В выставочном зале ТИЦ «Калужский край» открылась первая персональная фотовыставка Игоря Малеева

Игорь Николаевич много лет работает в пресс-службе главы региона. Его объектив запечатлел все важные события, происходившие в регионе. Однако экспозицию составили не протокольные кадры, а то, что было снято для души.

– Выставка называется «Соседний кадр» – этот термин хорошо знают фоторепортеры. Часто на съемке, выполняя обязательную программу, видишь то, что не вписывается в концепцию репортажа, но привлекает внимание, заставляет остановиться, навести камеру и нажать на спуск. Через какое-то время, разбирая архив, находишь этот кадр и понимаешь, что он и был главным в тот день, – рассказывает Игорь о концепции экспозиции.

Для выставки он отобрал 30 кадров – это лишь малая часть его коллекции.

Каждое фото не только конкретная локация или сюжет, показанный зрителю. Это, прежде всего, истории о нем – о том, какой он видит реальность через фотографии. В этом секрет особой атмосферы выставки.

Мы встретились с Игорем Николаевичем в его рабочем кабинете. Здесь у него хранится коллекция фотоаппаратов разных лет, на стеллаже среди них стоит книга «25 уроков фотографии».

«Драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота»

– Игорь, в какой момент в твоей жизни появилась фотография?

– Это был 1972 год, я учился в пятом классе. В то время все школьники ходили на разные кружки. Я пошел в спортивную секцию, авиамодельный, радиотехнический и фотокружок – меня интересовало все. Но, как в стихах Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото – это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок». Радиотехнический оказался для меня слишком сложным, авиамодельный требовал усидчивости. Наименьшие усилия я прилагал на фотокружке, там и остался. Если в нескольких словах описывать то время, можно сказать так: мне было хорошо. Помню, какое впечатление на меня произвели кожаные диваны в фотолаборатории Дворца пионеров…

– Расскажи про своего учителя.

– Владимир Николаевич Вдовин – фронтовик, инвалид войны. Он ходил с палочкой, на его пиджаке были орденские планки. Этот человек многое в жизни видел и испытал. Что касается дела, Владимир Николаевич был очень дотошным, старался научить нас практическим навыкам. И вместе с тем тепло, по-отечески к нам относился. Ругал разве что за испорченную фотобумагу, когда печатали снимки: «Напорол опять, Игорек?» Я думаю, ему тогда было чуть за 60, мы его любили. Он рассказывал, как на фотографии можно заработать денег. Хотя мне это учение впрок не пошло – в этом отношении я абсолютно бездарен.

Благодаря ему я получил ремесленные азы: что хорошо и как делать не надо, правила мокрого процесса проявки и печатания фотографий. Думаю, если меня на пару дней закрыть в лаборатории, руки все вспомнят.

– Какими были твои первые фотографии?

– Ужасно выглядели (смеется). Помню, по телевизору шел сериал «Семнадцать мгновений весны», и мы переснимали с экрана актеров, чтобы в школе обмениваться этими картинками.

Я фотографировал все, что попадалось мне на пути, но снимки сильно отличались от моих задумок. Одна из первых фотографий – колесо обозрения в Центральном парке. Мне казалось, что получилось отлично. У меня это полузасвеченное фото долго лежало – без слез не взглянешь. Но я был счастлив.

– Сегодня большой выбор профессиональной цифровой техники – на любой вкус и кошелек. Нет ностальгии по пленке?

– В моей коллекции почти все пленочные аппараты рабочие. В прошлом году я решил тряхнуть стариной – достал старенькую «Минольту», купил к ней пленку за 1000 рублей, батарейку за 600, потом отдал пленку в проявку, за 250 рублей мне ее отсканировали. Посмотрел – полная ерунда получилась. Современное цифровое оборудование дает гораздо больше возможностей для творчества. А что касается пленки… Когда я на некоторое время переквалифицировался в операторы, по ночам мне часто снилась фотолаборатория, ее запахи.

«600 секунд» с плюсом

– Когда возникла необходимость выбрать между фотографией-увлечением и фотографией как профессией?

– Фотография мне всегда нравилась. Когда я оканчивал школу и в старших классах махнул на учебу рукой, сказал родителям: буду фотографом. Мама (она была врачом) огорчилась: у кого-то сын в Бауманский поступает, у кого-то – в медицинский, а у меня сын будет фотографом. Но смирилась. Я пошел учиться в комбинат облбытуправления. Немного поработал в бытовом обслуживании, потом на «Тайфуне» заводским фотографом, на Турбинке, а к 25 годам пришло осознание, что надо учиться дальше. Поступил заочно в институт культуры и получил профессию режиссера народной фотостудии, преподавателя кинофотодисциплин.

Моим преподавателем фотомастерства был классик художественной фотографии Георгий Мстиславович Колосов, фотохудожник, возродивший пикториализм в фотографии XX века. В то время он был бильдредактором журнала «Огонек». Георгий Колосов жив, слава богу, и поныне.

– Видео снимать никогда не хотелось?

– С 1989 по 1990 год на Машзаводе делал программу «600 секунд», снимал, монтировал, озвучивал. Это было время гласности и перестройки. Показывали все, что происходит на заводе, как у Невзорова «600 секунд», только с уклоном «в плюс».

– И все-таки вернулся в фотографию.

– Не сразу. Получив диплом о высшем образовании, с большой заводской зарплаты пришел в Центр народного творчества методистом по киновидеосамодеятельности, где к тому времени работали Л. Чирков и Б. Владыкин. В пресс-службу губернатора в 1998 году меня пригласили тоже как оператора, только с 2002 года – как фотографа. В течение 20 лет я работал с Валентином Черняком, мы делали программу «Кругооборот», я был оператором и монтажером. В газету «Весть» пришел в 2006 году именно как фотокор – очень хотелось живой съемки. Здесь удалось поработать с удивительнейшим человеком Николаем Павловым.

С 2012 года и по сей день работаю в пресс-службе губернатора.

– Чему научили коллеги, мэтры фотожурналистики?

– Прежде всего отношению к работе. Надо внимательно смотреть вокруг, все время учиться и никогда не быть довольным собой – не останавливаться в профессиональном плане.

– Наверняка есть секрет, как стать хорошим фотографом?

– Сложный вопрос. Во-первых, это дело надо любить. Есть люди, которые приходят на работу, отсидят рабочий день, вернутся домой – и выдохнули: у них все прекрасно. В этой профессии так нельзя, из-под палки в ней ничего не достигнешь.

– Какие профессиональные качества отличают хорошего репортажника? Терпение, любознательность, внимательность?

– Фоторепортеру необходима хорошая реакция. Как в стендовой стрельбе по тарелочкам – стрелки ведь не целятся, а берут реакцией. В случае с фотографированием – уметь видеть и успеть увидеть, распознать неповторимый момент и схватить его.

«Я пейзажи не снимаю»

– Не могу не спросить, легко ли работать с первыми лицами?

– Я работал с тремя калужскими губернаторами – со всеми получается по-разному. У них, как и у любого из нас, свои привычки, особенности и собственный взгляд на вещи. И да, они обычные люди.

Но мы снимаем не только персону, мы работаем с событием, делаем репортаж. Это значит, что кроме первых лиц надо успеть снять и все вокруг. Коротко суть происходящего можно объяснить так: люди работают, а мы с видеооператором стоим в стороне и ловим удачные моменты, превращая их в кадры. Иногда съемочный день проходит ради одного-единственного кадра.

Мне бы хотелось сделать выставку «Неизвестный Артамонов». Анатолий Дмитриевич режет пирог, держит кролика за уши, сидит за рулем комбайна – подобных фотографий в непривычном ракурсе сотни в моем фотоархиве, и думаю, это будет интересно не только ему.

– Кстати, как отбирали работы на выставку «Соседний кадр», когда из нескольких сотен нужно было выбрать всего 30?

– На ней представлено то, что дорого, близко, что снято за последние 15 лет. Что-то уже экспонировалось, а что-то никогда не показывалось на публику.

С идеей организовать персональную выставку ко мне обратился Константин Турта из ТИЦ «Калужский край». Я ответил, что для них я не совсем форматный, ведь пейзажи не снимаю. Он перезвонил через месяц и убедил сделать экспозицию именно с концепцией соседних кадров.

– Игорь, есть ли что-то в профессиональном плане, о чем ты жалеешь?

– Когда был в турпоездке в Ватикане, не сфотографировал Папу Римского. А так хотелось.

Думаю, если бы в юности был чуть серьезнее, в моей жизни все было бы гораздо интереснее.

– И, наверное, даже профессию мог бы себе выбрать другую?

– В пятом классе хотел стать директором зоопарка. Но вовремя понял, что для этой мечты надо много учиться, а я по жизни лентяй.

– Что ты больше всего не любишь в своей работе?

– Когда в процессе съемки говорят: «А теперь общее фото на память».

Увидеть фотоработы члена Союза фотохудожников России Игоря Малеева в выставочном зале ТИЦ «Калужский край» (ул. Ленина, 124) можно до середины апреля.

«Главное – уметь видеть и успеть увидеть»

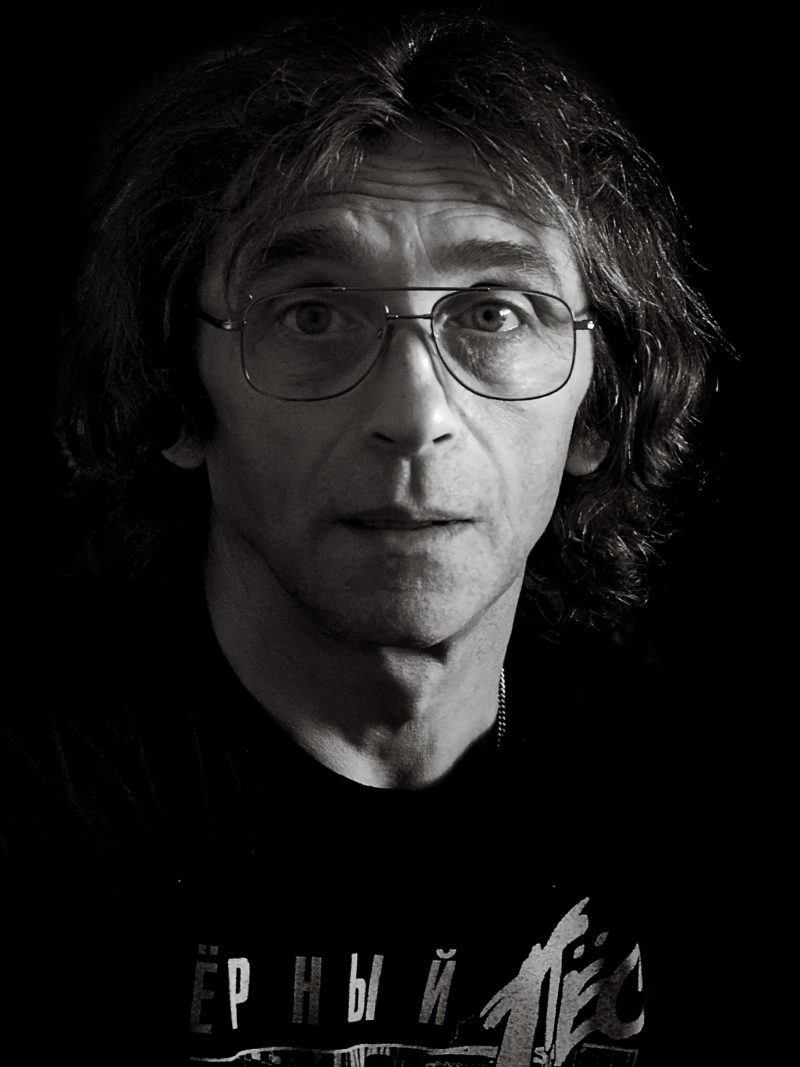

Портрет музыканта Игоря Доценко, знакового для Калуги человека. С Валентином Черняком мы приехали к нему в деревню под Питером снимать программу. На втором этаже деревянного дома есть небольшая комната с барабанами. Я вошел туда, а Игорь скорчил гримасу и высунул язык, дурачась. Помню, как я попросил: «Сядь нормально, посмотри на меня». И он посмотрел.

Эта работа получила призовое место во всероссийском конкурсе в Питере. Она висела в штаб-квартире ООН в Женеве как победитель конкурса «Без барьеров». В 2012 году мы снимали «Кросс наций» на Правом берегу. Льет дождь, все мокрые. Стартует группа любителей бега «Пульс». На фото – один из участников забега. Если бы я стоял в другой точке, этой фотографии не было бы. Все удачно совпало: и точка съемки, и момент, и пойманный взгляд. Посмотрите: никто не мешает человеку делать то, что он делает, – настоящее преодоление себя.

На свадьбе сына моих друзей навстречу молодоженам неожиданно вышел кот. Был соблазн позвать его «кис-кис», чтобы он обернулся в мою сторону. Но в этом случае не получилось бы снимка под названием «У каждого свой путь».

Один из кадров съемки юбилея Воротынского вертолетного полка. Его уже нет. А эту парочку подглядел на взлетном поле. Снимок назвал «Первым делом вертолеты».

На съемки фильма «Подольские курсанты» на Ильинские рубежи мы с видеооператором приехали вслед за А. Д. Артамоновым. Снимались финальные кадры, когда наши части выходят из окружения к своим. Было очень холодно, а снега не было. Это один из почти 700 кадров съемочного дня – какой мощный смысловой заряд во взгляде этого парня!

Беседовала Ольга КОНОВАЛОВА, фото Антона Забродского