В очередном выпуске «О чём молчат мемориальные доски» рассказываем, как дочь священника и сельская учительница стала одним из уважаемых врачей региона

В этом году акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме. Потомки победителей делились историями о дедах и прадедах в социальных сетях. О своем бывшем руководителе, Антонине Петровне Никольской, рассказала на странице в «Вконтакте» и областная онкологическая служба. Под этим постом одна из подписчиц написала: «Никольская оперировала мою бабушку в начале 50-х годов по поводу рака груди. Потом была длительная лучевая терапия под ее присмотром. Долгие годы бабушка ездила на консультации к своему любимому доктору, и я ее сопровождала. Антонине Петровне низкий поклон и вечная память – бабушка прожила до 89 лет».

В этом году акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме. Потомки победителей делились историями о дедах и прадедах в социальных сетях. О своем бывшем руководителе, Антонине Петровне Никольской, рассказала на странице в «Вконтакте» и областная онкологическая служба. Под этим постом одна из подписчиц написала: «Никольская оперировала мою бабушку в начале 50-х годов по поводу рака груди. Потом была длительная лучевая терапия под ее присмотром. Долгие годы бабушка ездила на консультации к своему любимому доктору, и я ее сопровождала. Антонине Петровне низкий поклон и вечная память – бабушка прожила до 89 лет».

Не могу сказать с уверенностью, давали ли клятву Гиппократа выпускники медицинских факультетов после революции. Но заповеди, по которым жила эта врач, можно свести к одной – нет ничего важнее человеческой жизни.

«Я всё сделала правильно»

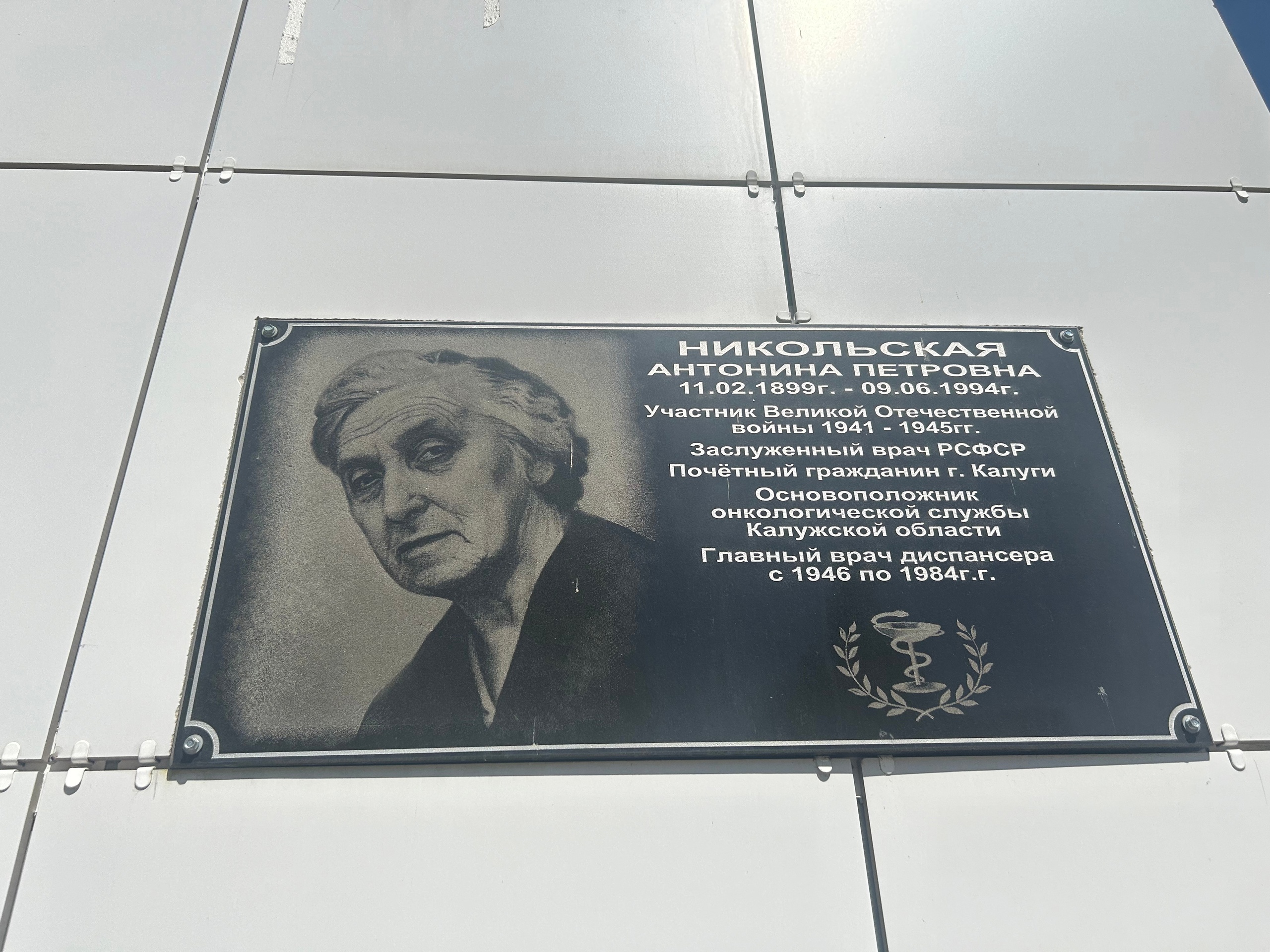

Антонина родилась 11 февраля (29 января) 1899 года в с. Капустники Медынского уезда в семье приходского дьякона Петра Васильевича Никольского и его жены Елизаветы Яковлевны. Свой день рождения она обычно отмечала гораздо позднее официальной даты – 14 марта, в день памяти святой мученицы Антонины. Как дочь священнослужителя, она окончила Калужское епархиальное училище, некоторое время учительствовала в начальной школе с. Смакино Детчинского района. Отец умер в 1919 году, но графа «происхождение», которую Антонина неизменно во всех анкетах заполняла честно – «из семьи священнослужителя», в то время закрывала для нее многие двери.

Антонина родилась 11 февраля (29 января) 1899 года в с. Капустники Медынского уезда в семье приходского дьякона Петра Васильевича Никольского и его жены Елизаветы Яковлевны. Свой день рождения она обычно отмечала гораздо позднее официальной даты – 14 марта, в день памяти святой мученицы Антонины. Как дочь священнослужителя, она окончила Калужское епархиальное училище, некоторое время учительствовала в начальной школе с. Смакино Детчинского района. Отец умер в 1919 году, но графа «происхождение», которую Антонина неизменно во всех анкетах заполняла честно – «из семьи священнослужителя», в то время закрывала для нее многие двери.

Отучившись на медицинском факультете 2-го Московского университета получила звание врача с правом заниматься самостоятельной врачебной деятельностью на всей территории РСФСР и союзных республик. Приехала в Калугу, стала работать в хирургическом отделении областной больницы и поликлинике.

Первую самостоятельную операцию Антонина Петровна провела в 1925 году, потом несчетное количество раз брала в руки скальпель и вместе с коллегами часами стояла у операционного стола. Но тот первый раз помнила всегда: «Я знала еще в университете, что стану именно хирургом. Во время учебы приходилось присутствовать на операциях, позднее, уже на практике, ассистировала. А тут самостоятельная и довольно серьезная операция… Прошла она благополучно, я все сделала правильно. И все же долго не могла успокоиться… Но, как говорится, лиха беда начало. Потом все пошло, как и должно быть».

Без сна и отдыха

С сентября 1941 года Антонину Петровну в качестве военного хирурга призывают в Красную армию, и она приписывается к эвакогоспиталю № 1879, сформированному в Казани. Сюда, на госпитальную базу Красной армии, уже на десятый день войны с фронта стали прибывать первые эшелоны с ранеными. Времени на организацию работы не было. Тогда, несмотря на принятую доктрину военно-полевой медицины, представления об организации эффективной работы госпиталей были очень приблизительными. Необходимо было решить, как рационально организовать сеть госпиталей, где их разместить, как укомплектовать кадрами и организовать бесперебойное обеспечение. По постановлению местного обкома под эвакогоспитали в Казани было переоборудовано свыше 70 зданий общежитий, домов культуры, санаториев и домов отдыха. Под госпиталь № 1837 отдали здание школы № 19.

Работа в госпитале была напряжённая, трудная, иногда сутками не позволяющая уйти домой…

– В тяжёлые военные годы, – вспоминала Антонина Петровна, – в помощь нам дали молодых врачей, которые институт-то не успели окончить. Многие и скальпеля в руках не держали. А раненые поступали беспрерывно, и в обработке каждого из них должен участвовать ведущий хирург. Так что не до сна и отдыха было всю войну.

Порой приходилось в конце смены, которая длилась больше суток, снимать с себя по несколько халатов, пропитанных потом, – даже для смены одежды не было свободной минуты. Сутками работая у операционных и перевязочных столов, спасая раненых, с благодарностью вспоминали своих преподавателей, передавших знания и умения, позволяющие выполнять профессиональный долг.

Вот воспоминания Ангелины Макеевой, работавшей в казанском госпитале: «31 декабря состоялся наш выпуск, и с января 1942 года мы стали врачами! Меня направили на работу врачом-ординатором в отделение раненых с повреждениями крупных суставов и костей… Нас, молодых, не щадили, мы работали без передышки: ассистировали на операциях, переливали кровь, накладывали большие гипсовые повязки, переносили раненых из операционной на каталку, вели записи в журнале, историях болезни. После работы шли разгружать вагоны санитарного поезда с прибывшими ранеными. Госпиталь отапливался дровами, и нам часто приходилось ездить (а порой ходить) на реку, чтобы выкалывать изо льда бревна, доставленные плотами осенью».

Второй госпиталь, под номером 2781, где работала Никольская, также размещался в Казани. Бойцы прибывали после тяжелых боев – из-под Сталинграда и из района Курской дуги. Раны были тяжелые, часто запущенные. Нередко бойца прямо с носилок отправляли на операционный стол, где отнимали руку или ногу. Случалось, умирал такой боец, а врачи не знали, кто он. Госпиталь передвигался вместе с фронтом на запад – сначала в Брянскую область, потом на Западную Украину и наконец в Польшу.

В Центральном архиве Министерства обороны хранится документ, который характеризует врача Никольскую. «Ведущий хирург Госпиталя № 2781, капитан м/с, участвует в Отечественной войне с 1941 года. Она все силы отдает на восстановление здоровья бойцов и командиров РККА. Дисциплинированный и бесстрашный боец… С января 1944 года сделала около 600 операций, не имея ни одного случая смерти после операции. Во время бомбежки госпиталя она, не отходя от операционного стола, под взрывы бомб производила операции, подавая помощь пострадавшим от бомб на ст. Маневичи… Во время тревоги по госпиталю при нападении разведки банд она тоже не отошла от операционного стола…»

Победу фронтовой хирург встретила в Познани.

С вокзала – на работу

Капитан медицинской службы, награжденная двумя орденами, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией», вернувшись в Калугу, прямо с вокзала, не дожидаясь утра, прибежала в свое хирургическое отделение, что на улице Максима Горького.

В октябре 1946 года Никольской была поручена организация онкологического пансионата и диспансера на базе Калужской областной больницы. По сути, так началась онкологическая медицина в регионе.

С тех пор все свои знания и опыт по борьбе с самой коварной и жестокой болезнью – злокачественными опухолями – она отдавала этому делу, став со временем одним из самых опытных и высококвалифицированных онкологов страны. Службу приходилось создавать буквально с нуля, отдельного помещения не было. Вначале были палаты для онкологических больных при больнице имени Красного Креста, затем открылось отделение, и только к 1954-м диспансер стал самостоятельным учреждением. Подбор и воспитание кадров, оснащение необходимой диагностической и лечебной аппаратурой, хозяйственное снабжение – множество трудностей и забот легли на плечи Антонины Петровны. Благодаря её стараниям, настойчивости диспансер был открыт, Антонина Никольская возглавляла его около 50 лет.Важную роль в становлении онкологической службы сыграли ее первые соратники – Нина Александровна Конева и Павел Петрович Ильин.

При непосредственном участии Антонины Петровны строился в 1978 году и нынешний комплекс зданий в Анненках.

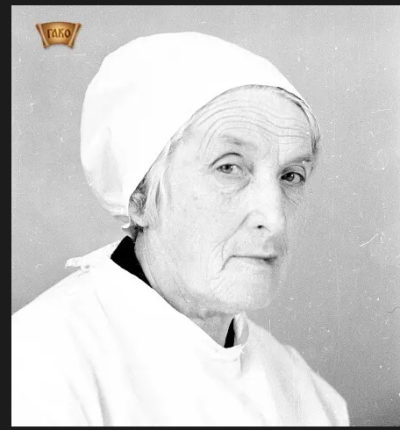

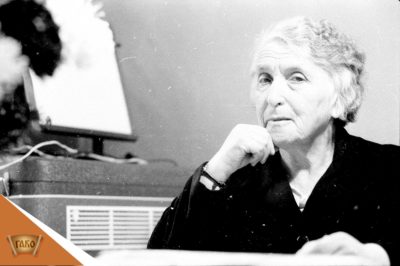

– Помню наше первое знакомство, – вспоминает главная медицинская сестра онкологического диспансера Людмила Николаевна Санютина. – Летом 1972 года, я, 18-летняя выпускница калужского медучилища, пришла устраиваться на работу и в коридоре поликлиники столкнулась с невысокой пожилой женщиной, держащей в руках маленький старомодный саквояж. Я спросила, как найти главного врача. «Это я», – ответила женщина. Я еще удивилась: ничего себе, главный врач – такая бабушка, одета, как операционная сестра, – халат с завязками назад, белый колпак… Мы с ней проработали до 1985 года, вплоть до ее выхода на пенсию. Потом на операциях рядом с ней стояла, видела, как четко она работала. Интересно: Антонина Петровна настаивала, чтобы всех пациентов медицинский персонал называл по имени-отчеству.

И между собой коллеги называли друг друга только так, даже санитарок. Никаких «теть Маш». Подразумевалось, что каждый, кто носит белый халат, вносит бесценный вклад в благородное дело, которому мы служим.

Она была добрая, иногда даже излишне, справедливая. Никогда не ругалась, не повышала голоса, глянет только так, что понимаешь: что-то не то. Не любила сплетен, ценила в коллегах профессионализм и никогда не давила своим авторитетом, не кичилась фронтовыми заслугами, хотя специалист была, каких поискать.

Благородные епархиалки

В 1956 году к Никольской приехала ее давняя знакомая, Александра Троицкая.

Их судьбы удивительным образом переплелись и даже чем-то схожи. Троицкая родилась на три года раньше Никольской, в селе Бряньково Лихвинского уезда, тогда входившего в состав Калужской губернии. Училась в Калужском епархиальном училище, где её любимым преподавателем был К. Э. Циолковский. Как и Никольская, по окончании училища работала сельской учительницей. Затем – учёба в Харьковском медицинском институте, которую, впрочем, оставила с 3-го курса из-за тяжелого материального положения. Окончила в 1925 году Калужскую фельдшерскую школу, по путевке «Медсантруда» направлена сразу на 3-й курс Астраханского медицинского института. Работала сельским врачом. Из-за болезни матери ненадолго возвращалась в Калугу, работала врачом-бактериологом городской санбаклаборатории, преподавала микробиологию. В 1939–1944 годах А. С. Троицкая – ассистент кафедры эпидемиологии Казанского медицинского института.

В 1946 году она защищает в Казанском университете кандидатскую диссертацию и становится признанным специалистом в лечении лепры. В Астраханском лепрозории в качестве научного сотрудника она работает над тем, чтобы победить боль несчастных. Оказалось, что обработанная вытяжка из нерва больного, возвращенная в организм, заметно снижает болевые ощущения. Троицкая поняла, что стоит у порога невероятного открытия, и развернула серию экспериментов, чтобы глубже проникнуть в механизм ослабления боли. В 1956 году 60-летняя Троицкая вновь возвращается в Калугу, чтобы продолжить свои исследования по избавлению от боли, на этот раз – онкобольных.

Никольская позднее рассказывала журналистам: «Она пришла ко мне в онкодиспансер и говорит: «Дай мне как заведующая разрешение поработать у тебя: мне нужен подоконник посветлее, микроскоп, кровь больных да лаборатория. Денег не нужно, пенсия у меня хорошая». Ну как я могла ей отказать? Разрешила. Сколько потом мы с ней и радостей, и горя хлебнули, не передать словами. Но не жалею». В калужской лаборатории при онкологическом диспансере Александра Троицкая активно занялась исследованием ранней диагностики злокачественных новообразований и разработала противораковую вакцину – своеобразный ключ к замку иммунной системы больного раком. Знала, что самый чуткий диагност больного – его кровь. Но, к несчастью создателя, ее изобретение с неимоверным трудом пробивало дорогу через чиновничьи барьеры.

Они были очень дружны – эти маленькие смелые женщины, бывшие епархиалки, так и не устроившие свою личную жизнь, много работавшие и самоотверженно служившие исцелению, жившие, как в библейской притче, где говорится, что «нет у Бога других рук, кроме наших».

Александра Троицкая умерла в 1979 году. К сожалению, память о ней не увековечена в виде мемориальных досок ни на доме, где она жила (ул. Суворова, 118), ни на здании городской больницы № 4, где начинала свои лабораторные исследования, которые иначе как рукотворным чудом и не назовешь.

Антонина Петровна пережила Александру Сергеевну на 15 лет. Более 50 лет возглавляла областной онкологический диспансер, ушла с работы лишь в 86 лет. Своим мастерством и кропотливой работой спасла не одну сотню жизней, стала заслуженным врачом РСФСР, депутатом горсовета и почетным гражданином города Калуги.

4 мая 1975 года ей в числе нескольких фронтовых медиков было предоставлено право открыть памятник военным медицинским работникам на ул. Кирова, у подножия которого горел Вечный огонь.

И каждый год во время отпуска, пока была возможность, Никольская ездила в Казань, где во время войны похоронила погибшего мужа, о котором никому не рассказывала.

Ольга КОНОВАЛОВА

Выражаем благодарность сотрудникам ГАКО и Областной онкологической службы за помощь в подготовке публикации